Farid Bahri, Jeune Afrique, 11/2/2025

Alors que le monde commémore les quatre-vingt ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la libération des camps de concentration nazis, certains regards se tournent vers le Maroc. Bien que protectorat français soumis aux lois antisémites de Vichy, le pays fut une terre d’accueil pour de nombreux réfugiés, sous l’impulsion du sultan (le futur roi Mohammed V), qui s’opposa à toutes les mesures discriminatoires.

Ce début d’année 2025 est rythmé par les commémorations du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et, en particulier, de la découverte, par les troupes alliées, des camps d’extermination nazis. Le 27 janvier, de nombreux chefs d’État se sont recueillis à Auschwitz, le plus emblématique de tous ces lieux de mort. Et les dates historiques s’égrènent : conférence de Yalta (4 au 11 février 1945), bombardement massif de Dresde (13 février), arrivée des troupes anglo-américaines sur le Rhin (14 mars), évacuation du camp de Ravensbrück (27 avril)…

Une histoire mondiale mais largement européenne, qui, pourtant, concerne aussi l’Afrique du Nord, et singulièrement le Maroc. Car si les camps nazis ont essentiellement été des lieux de détention et des mouroirs pour les prisonniers européens et pour des millions de Juifs, l’Afrique du Nord n’a pas été épargnée. « De 1937 à 1945, la propagande allemande joue un rôle considérable dans le monde arabe, rappelle Georges Bensoussan dans son livre Juifs en pays arabes. Le grand déracinement 1850-1975 (2012). Elle n’opère pas en terrain vierge, elle y a été précédée par la propagande italienne de Radio Bari […]. En une année, Berlin produit 89 500 émissions en langues étrangères, plus de trente mille heures de programmes dans lesquels l’Orient à la priorité. »

Congrès panislamiste de Jérusalem

Au Maroc, 25 000 réfugiés juifs entre 1940 et 1942

Cette propagande exacerbe les tensions entre populations juive et musulmane. Un antisémitisme diffus s’empare de certains esprits, surtout au lendemain du Congrès panislamiste de Jérusalem (décembre 1931), à la suite duquel les propos haineux voire les appels au meurtre sont de plus en plus décomplexés du Machrek au Maghreb. Rappelons qu’en 1940 quelque 400 000 Juifs vivaient au Maghreb, dont 200 000 au Maroc.

Mais bien que ces manifestations d’hostilité se multiplient et que les autorités protectorales fassent pression sur le Makhzen, le futur roi Mohammed V tient bon. « Le sultan assura de sa sympathie les notables juifs qui étaient venus lui rendre visite, à plusieurs reprises, au cours des années 1941 et 1942, leur déclarant qu’il les considérait comme des Marocains à part entière et qu’il ne saurait toucher ni à leurs biens ni à leurs personnes, poursuit Michel Abitbol. Cette attitude, qui agaça au plus haut point les autorités françaises, fut d’autant plus remarquable que le souverain était entouré de conseillers dont les sentiments à l’égard des Juifs étaient des plus malveillants. »

Pour les populations juives d’Europe aux prises avec des persécutions de plus en plus brutales, le Maroc apparaît donc comme un havre possible. L’universitaire Yitzhak Gershon distingue toutefois deux types de « réfugiés » dans le protectorat : « Ceux qui y furent amenés de force par un élément non juif, à savoir les anciens volontaires de l’armée française déportés au Maroc après la défaite française ; et ceux qui y arrivèrent de leur plein gré, pour la plupart avec l’aide d’associations juives, à savoir les réfugiés de pays européens sous occupation allemande, qui cherchaient une voie d’émigration dans un endroit plus sûr, principalement vers le continent américain. »

Jeunes juifs marocains participant à la Marche pour la vie, hommage annuel aux victimes de la Shoah, dans le camp nazi d'Auschwitz-Birkenau, à Oswiecim (Pologne), le 24 avril 2117. © Artur Widak/NurPhoto via AFP

Pour beaucoup, le Maroc est une destination de transit vers le Nouveau monde, voire une aliyah. Les arrivées depuis la France se font plus massives à partir de novembre 1940. Ils sont des centaines à atteindre le Maroc en passant par l’Espagne franquiste, demeurée neutre, ou par l’Algérie française. Environ 25 000 Juifs trouvent asile sur le territoire entre 1940 et 1942. Ils s’entassent généralement dans deux plus grands ports du pays : Tanger – zone internationale depuis 1923, qui échappe aux lois de Vichy – et Casablanca.

La situation n’est cependant pas idéale : le Maroc n’est pas un État souverain mais un protectorat français, où l’essentiel du pouvoir est de facto entre les mains du résident général. Celui-ci n’est autre que le général Noguès, qui, après quelques réticences initiales, va rapidement se « pétainiser » et appliquer les lois vichystes.

Bien décidé à protéger la communauté israélite, le sultan s’oppose au résident général. « Le sultan Mohammed V a été l’homme de deux refus : il a refusé les lois raciales de Vichy, puis il a refusé de s’opposer au débarquement anglo-américain et de quitter Rabat pour Fès comme le lui demandait le général Noguès », rappelle l’historien Yves Benot dans Massacres coloniaux, 1944-1950 : la IVe république et la mise au pas des colonies françaises (1984).

Le futur Mohammed V contre le résident général

Au sein même de la population la résistance s’organise. À Tanger, d’abord, où un comité d’aide aux réfugiés, le Comité pro-refugiados, a vu le jour dès le début de la guerre d’Espagne, en 1936. Dirigée par un Juif tangérois, Abraham Laredo, cette organisation accueille les Juifs qui fuient l’Europe centrale. Elle vise notamment à leur fournir un logement et un emploi. À partir de 1939, le flot des « apatrides » israélites prend de l’ampleur puisqu’aux Juifs allemands s’ajoutent les Juifs italiens et polonais. Et même lorsque les troupes franquistes venues de Tétouan occupent la ville du Détroit, le 14 juin 1940, l’aide aux réfugiés se poursuit.

La situation est à peu près semblable à Casablanca où, en juillet 1940, Hélène Cazès-Benatar, présidente de l’organisation féministe sioniste Wizo, commence à prendre en charge les exilés. Pour l’hébergement, elle bénéficie de l’aide de l’Alliance israélite universelle, installée au Maroc depuis les années 1880. C’est dans les locaux de ses établissements scolaires que les Juifs « apatrides » trouvent un toit où dormir. Un lieu de transit provisoire, là encore, première étape vers d’autres horizons, qu’ils soient marocains, américains, ou palestiniens.

Camps d’internement vichystes

Ces initiatives ne doivent toutefois pas occulter la triste réalité des camps de travail et d’internement que la résidence générale a mis sur pied au Maroc. « Ce fut en partie sous la pression des Croix-de-Feu et d’autres fascistes que fut décidé le regroupement dans des “résidences imposées [et des] centres situés à bonne distance des villes” d’un nombre substantiel des quelque 7 700 réfugiés, israélites en majorité, recensés en zone française entre juin 1940 et février 1941 », explique l’historien Mohammed Kenbib dans Juifs et musulmans au Maroc (2016).

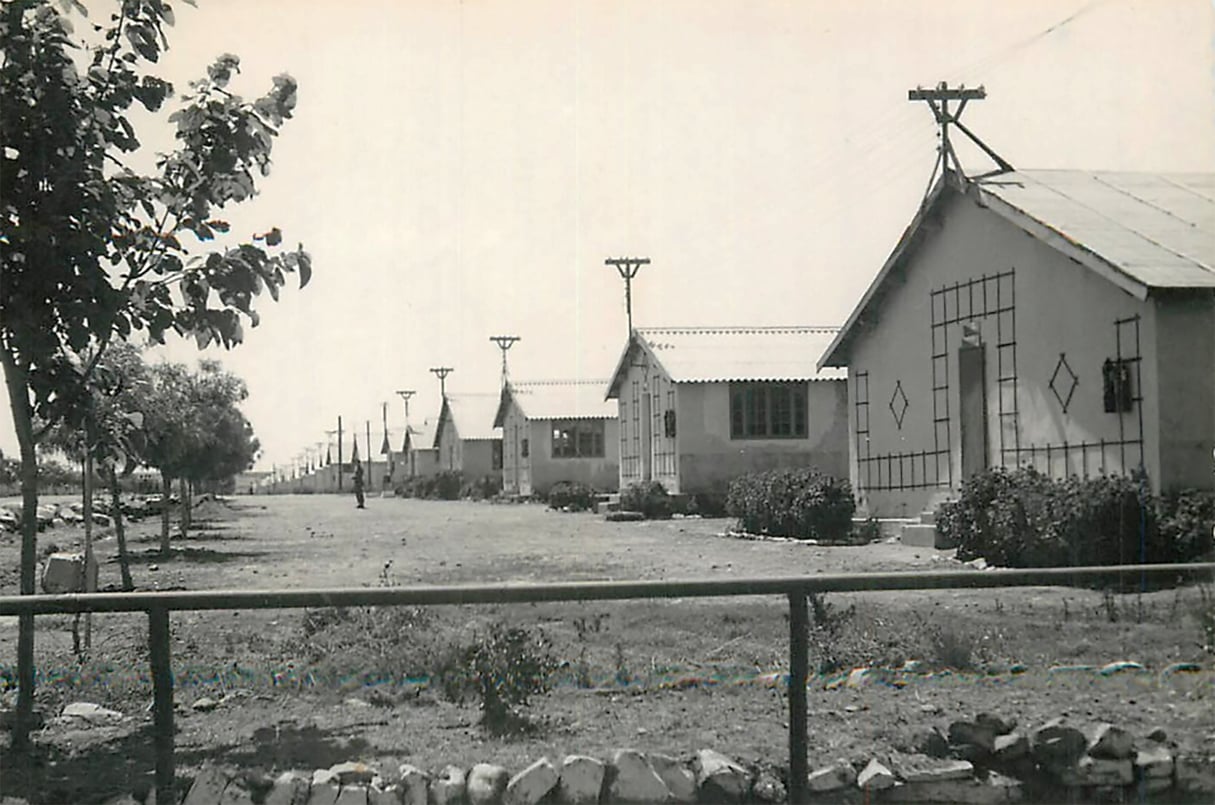

Camp Maréchal-Lyautey, à Ain Harrouda, au Maroc. © DR

Le plus grand de ces lieux est probablement le camp Maréchal-Lyautey, non loin de Casablanca. Quatre mille personnes y transitèrent. Mais presque tous les camps se trouvaient dans l’Oriental, sur le tracé du Transsaharien (Jerada, Bou-Arfa…). Pour la plupart camps de travail ou disciplinaires ils seront fermés à la fin de 1943.

Ce rôle du Maroc à l’égard des réfugiés juifs n’a pas été oublié. Chaque année, aujourd’hui encore, des milliers d’Israéliens viennent en pèlerinage dans le pays, à Meknès ou à Ouezzane pour la Hiloula. Quant au sultan Mohammed V, le grand-père de l’actuel souverain, une forêt qui porte son nom a été plantée, en 1985, sur les hauteurs de Jérusalem. Et, le 22 novembre 2021, Jack Lang, ex-ministre français de la Culture et président de l’Institut du monde arabe, adressait au mémorial de Yad Vashem un courrier appelant à le reconnaître comme « juste parmi les Nations ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire