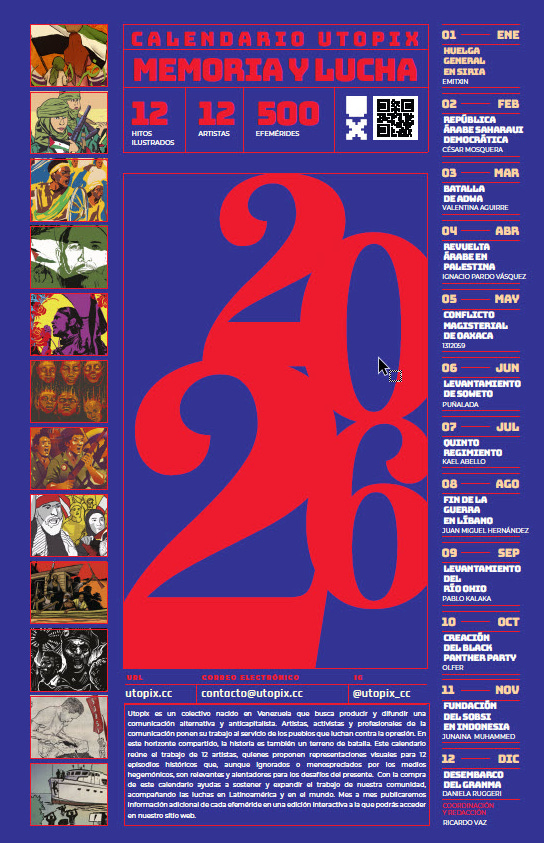

Fadwa Islah, Jeune Afrique, 2/2/2025

Véritable centre du pouvoir marocain ou gouvernement bis ? Le « diwane » fait l’objet de nombreuses questions et nourrit quelques fantasmes. Enquête sur une institution centrale du royaume chérifien.

L’entrée du Palais royal à Rabat. © Heiko SPECHT/LAIF-REA

Un pouvoir fort qu’il exerce en s’appuyant sur un cabinet composé de conseillers, de chargés de missions, de cadres et experts en tout genre, de secrétaires et de personnel administratif. En tout, ce sont plus d’une centaine de personnes qui s’affairent au sein du cabinet royal (connu également sous le nom de « diwane » ou encore « CR » pour les proches du sérail) dans le dévouement et la discrétion les plus absolus.

Ces hommes et ces femmes sont pour la plupart inconnus du grand public, à l’exception des conseillers de Mohammed VI. Souvent passés par de hautes fonctions publiques, ces derniers sont au nombre de sept : Fouad Ali El Himma, André Azoulay, Omar Azziman, Taïeb Fassi-Fihri, Omar Kabbaj, Abdellatif Menouni et Yassir Zenagui. Nommés par dahir, les membres de ce cercle très prisé et strictement masculin – la seule femme de l’histoire du Maroc à avoir été conseillère royale fut Zoulikha Nasri – se distinguent par la diversité et la complémentarité de leurs personnalités, de leurs réseaux, mais aussi de leurs compétences.

« À la différence de l’époque de Hassan II, où le choix des conseillers reflétait avant tout ses amitiés, comme avec Ahmed Reda Guedira, et son tropisme pour la politique et le droit, avec des profils tels qu’Abdelhadi Boutaleb, Allal Sinaceur, Ahmed Snoussi ou encore Ahmed Bensouda, le CV des conseillers de Mohammed VI traduit à la fois son goût pour l’action et sa grande ouverture d’esprit », estime un historien marocain, professeur à l’université Mohammed-V.

Les têtes de pont

Par ailleurs, si tous les conseillers ont le même statut et qu’il n’existe pas de hiérarchie entre eux – le seul directeur de cabinet du roi aura été Mohamed Rochdi Chraïbi, qui occupa ce poste de 2000 à 2001 –, ils n’ont pas tous le même poids. Ainsi, le plus connu – et sans doute le plus influent, comme le soulignent plusieurs sources à Rabat – est Fouad Ali El Himma. Ancien camarade d’école et d’université de Mohammed VI, passé par le ministère de l’Intérieur avant de fonder le Parti Authenticité et Modernité (PAM, parti créé pour contrer les islamistes et offrir aux Marocains une nouvelle alternative politique), il était très médiatisé… Jusqu’à ce que, dans le sillage du Printemps arabe, en 2011, et de son pendant marocain, le Mouvement du 20-Février, plusieurs forces politiques lui reprochent à tort ou à raison de vouloir faire une OPA sur le champ politique en usant de sa proximité avec le roi et de son influence sur l’administration. Il quitte alors la direction du parti du Tracteur et est nommé dans la foulée conseiller royal. Un signe de confiance envoyé par le Palais envers l’un de ses serviteurs les plus fidèles. Et si aujourd’hui, le « Monsieur Politique intérieure » de Mohammed VI est moins visible, il continue de chapeauter les sujets les plus sensibles.

À ses côtés, le « doyen » des conseillers : André Azoulay. Ancien journaliste et banquier, il est entré au cabinet royal en 1991, quand Hassan II l’a recruté pour être le porte-parole des ambitions économiques et culturelles du Maroc dans le monde. Et s’il a moins de responsabilités aujourd’hui, il continue à véhiculer, à travers ses sorties médiatiques et sa participation à de nombreux festivals, rencontres et événements dans le royaume comme à l’international, l’image d’un Maroc pluriel, fier de ses racines hébraïques, de son islam modéré et de son ouverture sur le monde.

D’autres membres du cabinet royal sont plus discrets comme l’éminent juriste Abdellatif Menouni, qui a supervisé, entre autres, la très sensible réforme constitutionnelle de 2011 ; Omar Azziman, spécialiste des questions de justice, de droits de l’homme et d’éducation ; Omar Kabbaj, ancien patron de la Banque africaine de développement et fin connaisseur du continent et de ses enjeux économiques ; ou encore Yassir Zenagui, ancien banquier de la City de Londres, passé par le ministère du Tourisme avant d’intégrer le cercle restreint des conseillers royaux. Malgré les rumeurs récurrentes de disgrâce sur ce dernier, il continue d’être présent lors des événements officiels comme aux Conseils des ministres.

En matière de répartition des missions, il n’y a ni hiérarchie entre les conseillers ni véritable division du cabinet royal en pôles, comme on a pu l’entendre souvent, où chacun serait en charge de domaines précis et délimités : tout le monde peut travailler sur tout, selon les agendas et le contexte. « L’octroi d’un dossier se fait au gré de plusieurs facteurs, dont la disponibilité, mais aussi selon le souhait du monarque de le confier à un conseiller plutôt qu’à un autre », souffle un proche du sérail. Pour des raisons évidentes d’efficacité, il va de soi qu’un sujet sera plus spontanément attribué à un conseiller en fonction de la compétence pour laquelle il s’est fait connaître et pour laquelle il a été recruté : la diplomatie à Taïeb Fassi-Fihri, l’économie à Omar Kabbaj, le droit à Menouni, etc. Néanmoins, avec la mort, ces dernières années, de plusieurs conseillers – Abbas Jirari, Mohamed Moâtassim, Zoulikha Nasri… –, l’heure est à la polyvalence, en attendant l’arrivée de nouvelles recrues (la dernière vague de nominations de conseillers au cabinet royal remonte à 2011-2012, au lendemain du Printemps arabe)…

Dans des conditions modestes

Mais alors, comment devient-on conseiller royal ? « Il n’y a pas de règle. Longtemps, sous le règne de Hassan II par exemple, le cabinet était une zone de transit entre deux ministères ou deux postes. Mais, depuis la fin des années 1990, en dehors de la fonction de chargé de mission, où persiste encore un turnover, une nomination au poste de conseiller royal est plutôt l’aboutissement d’une carrière ministérielle, une sorte de cooptation des élites technocratiques expérimentées par le Palais. »

Cela étant précisé, tout expérimentés qu’ils soient et aussi brillant que soit leur parcours, les conseillers travaillent dans des conditions relativement modestes, du moins au regard du prestige de la fonction qu’ils occupent. Leurs rémunérations sont alignées sur celles de la plupart des hauts fonctionnaires de l’État marocain et restent bien inférieures à celles qu’ils auraient pu obtenir en travaillant dans le secteur privé. Ils occupent des bureaux plutôt exigus – le plus spacieux étant, selon nos sources, celui d’André Azoulay, qui aurait « hérité », du fait de son ancienneté, de celui de l’ancien homme fort de Hassan II, Ahmed Reda Guedira – où s’entremêlent zelliges et moucharabieh, dans une décoration faite de fauteuils et de secrétaires de style Louis XV en marqueterie de bois de rose ornementés de satyres et de feuillages en bronze doré ciselé.

Cette atmosphère « makhzénienne » au possible est renforcée par le défilé incessant de ceux que l’on surnomme « mwaline atay » (littéralement, « les maîtres du thé ») : des serviteurs en livrée rouge et bonnet pointu aux armoiries du palais, qui servent à longueur de journée des verres de thé dans un cérémonial qui n’a presque pas changé depuis la création, dans les années 1950, de ce qui s’appelait initialement le « cabinet impérial ».

Gouvernement de l’ombre ?

Sous l’autorité directe du souverain, le cabinet royal fait office de support au chef de l’État dans ses missions régaliennes, mais sans qu’aucune règle juridique, à l’exception du dahir royal du 7 décembre 1955, n’encadre sa composition et son organisation, laissées ainsi à la discrétion du roi. Autrefois qualifié de « shadow cabinet » par le politologue américain John Waterbury, cet organe clé du pouvoir se veut, sous le règne de Mohammed VI (et de surcroît depuis le Printemps arabe et la Nouvelle Constitution), le plus transparent possible.

Au quotidien, ses membres s’acquittent de tâches très variées, qui vont de la préparation de notes stratégiques au suivi de la bonne exécution des grands chantiers du royaume, en passant par la rédaction de lettres, de discours, la gestion des courriers adressés au souverain, la coordination d’événements placés sous le haut patronage royal, ou encore les relations diplomatiques avec les chefs d’État. Ce qui fait du CR, comme le précise notre source, une institution particulièrement polyvalente entre le think tank, le cabinet d’audit stratégique et de suivi de projets, la chancellerie et le bureau des doléances.

L’une des fonctions les plus emblématiques du cabinet est sa production de nombreuses réflexions stratégiques sur l’avenir du Maroc, qu’il s’agisse de politiques liées à la gestion de l’eau, aux énergies renouvelables, à la protection sociale ou encore aux infrastructures économiques. Pour chacun de ces domaines stratégiques suivis par le roi, des dossiers sont préparés par des experts et des chargés de mission (une vingtaine en tout), sous la houlette des conseillers royaux. Mais la mission du CR sur ce volet des stratégies publiques ne s’arrête pas là, puisqu’il a également la charge de superviser la bonne exécution des politiques publiques et des grands projets lancés et décidés par le roi. Un travail qu’il effectue, selon nos sources, en collaboration avec le chef du gouvernement ou directement avec les ministres chargés de ces politiques et projets.

Dans la bonne entente ? Une question à laquelle personne ne se hasarde à répondre… Un des rares anciens hauts commis de l’État ayant abordé en notre présence ce sujet délicat de la répartition des prérogatives entre cabinet royal et ministère, qui peuvent donner l’impression parfois de se marcher sur les pieds, rappelle qu’« il ne s’agit pas de s’entendre, mais d’exécuter de manière efficace les orientations fixées par le souverain ». Et de préciser que, « parfois, c’est le chef de gouvernement ou les ministres eux-mêmes qui prennent l’initiative de faire appel aux conseillers royaux pour débloquer des situations, effectuer des arbitrages entre administrations et établissements publics, etc ».

Protocole strict

« Jusque-là, à part quelques sorties peu sérieuses sur ce sujet de l’ancien chef de gouvernement Abdelilah Benkirane, qui veillait néanmoins à ne pas faire allusion directement au CR, aucun ministre ou chef de gouvernement qui lui a succédé ne s’est plaint du partage des rôles entre les deux institutions. Et s’il peut y avoir des couacs, comme dans toute interaction humaine dans le domaine professionnel et surtout politique, gouvernement et cabinet royal s’arrangent toujours pour trouver un terrain d’entente », insiste cette même source.

Le roi Mohammed VI salue les parlementaires à son arrivée à la session d’ouverture du Parlement marocain, sous les applaudissements du prince héritier Moulay Hassan, à Rabat, le 14 octobre 2022. © Moroccan Royal Palace via AP/SIPA

Une chose est néanmoins sûre : l’interaction entre cabinet royal et gouvernement ne se fait pas de manière aléatoire, mais répond, comme toute chose ayant trait à la monarchie marocaine, à un protocole bien précis. Suivant une règle de primauté, si les conseillers du cabinet royal peuvent se rendre à la chefferie du gouvernement, dont les bureaux sont voisins, ils ne se déplacent jamais chez les ministres. Ce sont les ministres qui viennent à eux pour rendre compte des avancées d’une politique publique ou d’un projet. Sauf dans de rares cas, quand le roi veut transmettre via un de ses conseillers un message à un des ministres. Une hiérarchie stricte, qui illustre le rôle central et la suprématie du Palais dans l’organisation des affaires publiques. C’est d’ailleurs le cabinet royal qui donne le feu vert aux déplacements officiels des ministres à l’étranger, après l’aval du chef de gouvernement…

Autre règle de protocole : lorsque le roi se déplace à travers le pays, le diwane l’accompagne dans une logistique impressionnante et bien huilée. Des imprimantes aux ordinateurs, en passant par les parapheurs et le personnel, tout est transporté, par précaution, mais aussi pour garantir une continuité parfaite dans la prise de décisions et l’exécution quotidienne des tâches. Une itinérance du pouvoir et de la cour héritée de la tradition alaouite, qui veut que le trône des sultans du Maroc se trouve sur la selle de leurs chevaux, comme ne cessait de le répéter feu Hassan II, et qui symbolise la volonté de maintien d’un lien direct et constant entre le roi et son peuple, explique une de nos sources.

En plus du suivi des projets stratégiques, de la préparation des nominations royales et autres missions exécutives, le cabinet royal doit être constamment sur le pied de guerre pour l’exécution de tâches quotidiennes de correspondance et d’interaction diplomatique avec des chefs d’État étrangers. Ou pour l’étude des nombreuses demandes d’organisateurs d’événements et autres festivals désireux d’obtenir le précieux label « haut patronage royal », en s’assurant que ces initiatives sont en cohérence avec l’image et les priorités du royaume. Ou encore pour rédiger des lettres de condoléances à des artistes, des politiques, des sportifs et autres figures connues aussi bien au Maroc qu’à l’international.

Sismographe de la société

La rédaction des discours royaux est également l’une des fonctions importantes du CR. Ces discours illustrent parfaitement l’exigence de précision et de cohérence attendue par le roi. « Les thématiques sont décidées directement par le souverain, mais les textes sont le fruit d’un travail collaboratif impliquant de très nombreux allers-retours pour garantir un message clair, inspirant et aligné sur la vision royale », confie une de nos sources. Le diwane gère aussi la « com » royale, à grands coups de communiqués, derrière lesquels se trouvent le plus souvent deux figures connues du paysage médiatique : le journaliste et ancien chef du bureau de la MAP, l’agence de presse officielle à Paris, Chakib Laâroussi, et l’ancien publicitaire, passé par l’agence Klem, Karim Bouzida.

Outre ces fonctions classiques, le cabinet royal traite tous les jours des centaines de lettres adressées au roi par des citoyens marocains, des personnalités étrangères ou des institutions internationales. « Le traitement de ces courriers, intégralement manuel, mobilise une équipe qui les classe d’abord par problématique, comme les demandes de grâce, les doléances économiques ou les problèmes sociaux. Ils font ensuite l’objet d’une vérification rigoureuse, avant d’être soumis à l’attention des conseillers, qui se réunissent régulièrement pour proposer de manière collégiale des pistes de réponse les plus justes et pertinentes possibles, que le souverain devra ensuite valider », détaille un proche du sérail. Une attention toute particulière, nous dit-il, est accordée aux lettres provenant des Marocains résidant à l’étranger, ce qui témoigne du souci royal de maintenir un lien étroit avec la diaspora.

« Au-delà de la dimension ‘diwane el madalim’ (bureau de doléances), le cabinet royal, qui met un point d’honneur à traiter tous les courriers qui lui parviennent, fait office de baromètre social ou de sismographe, fait remarquer un sociologue. Ce qui permet au roi, non seulement de continuer à incarner l’ultime recours contre d’éventuelles injustices, mais aussi de rester en phase avec les préoccupations des citoyens. »

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire